當法國作家朱爾·凡爾納(Jules Verne)創作出《地球到月球》(1865)、《海底兩萬哩》(1869)時,太空航行還只是個概念,而在水底呼吸還是很新的事,連物理學家都還不清楚造成減壓病的原因。許多人不在意他的小說,認為太光怪陸離、幾乎不可能,只是根據幻想而寫的;但是不到100年,人類實現了他的願景。

除此之外,在人類首次進入太空一個世紀之前,凡爾納就開始將太空和海底探索的特性連在一起,同時將兩邊的事情都寫出來。太空旅行和海底探險有許多相似甚至重疊的地方,至少可以從一個層面來探討兩者的關連性:

- 需要有生命支持系統才能進行長時間的探索。

- 運用科技從頭到腳保護我們,提供呼吸、觀看、避免極端溫度傷害、有效的移動等需要。

- 因為壓力變化,而需要管理減壓病(以及其他因素)的風險。

- 同樣都有只能透過進入太空或是海底才能達到的「無重力」體驗(技術上而言,分別是超過幾秒鐘以上的微重力和中性浮力)。

- 雖然兩者的程度和複雜性不同,但都需要專業訓練才能夠探索這兩處地方。

想想看,不意外的,大部分的太空人也是潛水員。從1960年代起,他們就開始在水中練習太空漫步,而現在這已經成為在NASA中性浮力實驗室(NASA Neutral Buoyancy Lab)、ESA中性浮力設施(ESA Neutral Buoyancy Facility)及其他國際太空機構類似設施常規任務訓練的一部分。在1965年,水星任務(1962年有六個人上太空,是第四次繞地球軌道任務)的太空人史考特·卡本特(Scott Carpenter)成為第一個水中太空人(aquastronaut,常態環境下在太空飛行或是在海底的人),住在美國海軍第二海洋實驗室(Sealab II)的設施中28天。

多年來,航太領域無數的研究,包括減壓研究(decompression studies)、裝備適氧性(oxygen compatibility)到使用高氧空氣(the use of EANx)及高海拔氧氣曝露(altitude exposure),都讓潛水員深受其惠。同樣的,航太領域也在其需求上應用了潛水的研究。

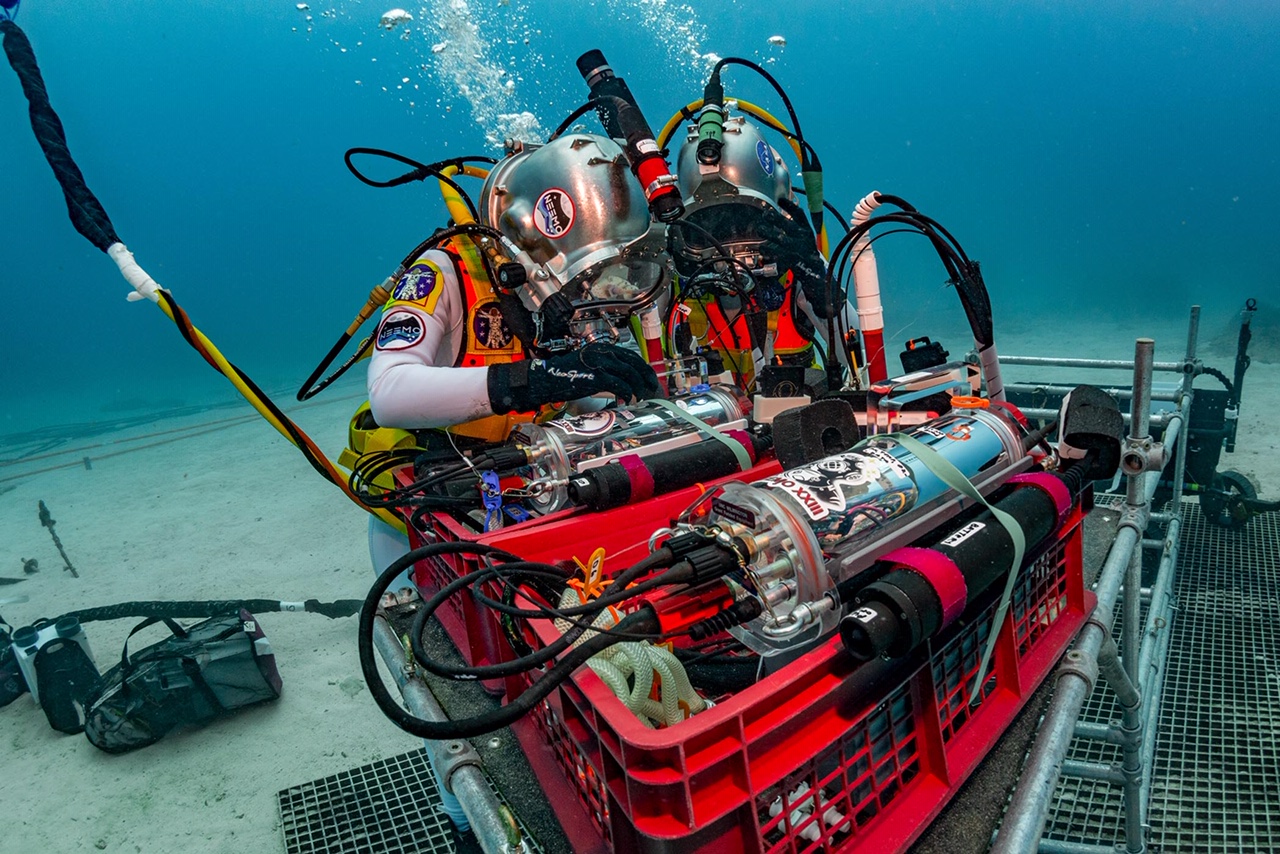

如今,或許海洋與太空連結的最佳例子就是NASA NEEMO project。自2001年起,NEEMO計劃在美國佛羅里達礁島群(Florida Keys),運用了海洋水底棲地(Aquarius underwater habitat)模擬太空任務。在NEEMO任務期間,太空人/NASA科學家團隊住在水底(通常為期一星期)特別研究太空飛行 – 而在這些任務中,他們實際上是潛水員。因此,NEEMO團隊也研究海洋生命、調查水流、植物珊瑚,並整合人類在太空飛行的知識,運用在研究海洋學。

在彌補海洋與太空之間的落差時,NEEMO 計劃指出,太空人與潛水員之間真正的相關性並非在於技術和極端的環境。相關性是在我們裡面。我們或許不會同時是潛水員和太空人,但在許多人內心深處我們兩者都是。我們喜歡去挑戰少數人才會做的事(相對來說是如此)。具有好奇心、勇於挑戰,而且至少有點愛好先進科技,這些驅使了我們,而我們也想要去到特別的地方、以不同的方式帶來改變。我們與那些滿足於停留在地上的人不同之處,也正是驅使我們成為潛水員和太空人的特質。

事實上,對許多人而言(包括我),使我們不能上到太空的不是缺乏企圖心,而是沒有管道。到目前為止,只有不到六百人上到太空過。要花很大的努力才能成為太空人,但太空旅遊已經逐漸成型了,在不久的將來還是會非常昂貴。但是到外太空旅行對少數人已經是有機會達成的事了。

然而,內太空對大部分人而言,已經是只要想去就可以去的了(除了醫療/心理上的限制)。但即使這麼容易,要成為潛水員還是像成為太空人一樣,是個特例且不尋常的事。是的,幾百萬人擁有潛水證書,但還是佔不到全世界嘗試過潛水人數的百分之一。幾百萬人想要潛水,或願意嘗試潛水,我們可以幫助他們 – 不論是為了這些人,或是為了海洋本身。

一百五十多年前,朱爾·凡爾納提醒我們,海洋是個獨特、重要的地方,而你我都不應該認為探索海底是件稀鬆平常的事,也不是理所當然的事。他在《海底兩萬哩》中寫到:「海洋就是一切。它覆蓋了地球十分之七的面積。它的氣息是純淨而健康的,像是無盡的荒野,而(人類)不會寂寞,因為(他們)會感受到生命在各處躍動著。」

Drew Richardson 博士

PADI 總裁暨 CEO